小学2年:【結果公開】SAPIX 7月度復習テスト(偏差値64)。受験者数減少の理由と今後の学習方針

SAPIX 小学2年生向けの2025年7月度「復習テスト」の結果が出ました。

課題の見えたテストでした。

この記事では、テストの概要や成績分析、そして今後の学習への活かし方について、紹介いたします!

目次

SAPIXの「復習テスト」とは?組分けテストとの違い

SAPIXでは、定期的に「組分けテスト」「確認テスト」「復習テスト」が実施されます。

その違いは、テストの目的と位置づけにあります。

| テスト名 | 実施時期 | 昇降の有無 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 組分けテスト 確認テスト | 年3回(3月・7月など) 年2回(5月・11月など) | あり | 実力判定&コース昇降に直結 |

| 復習テスト | 年2回程度(7月など) | なし | 学習内容の定着度チェック |

特に今回の復習テスト(2025年7月実施)には、「このテストではコースの昇降を行いません」という明記があり、それが受験者数減少の理由の一つと考えられます。

受験者数は前回から約240名減少

2025年7月度の受験者数は1,507名。

これは、直前の組分けテスト(1,743名)と比較して約240名の減少です。

その理由として考えられるのは以下の3点です:

昇降がないため、参加のモチベーションが下がる家庭が一定数存在するのは?

夏休み直前というタイミングで、旅行や帰省と重なったケースでは?

「範囲あり」のテストのため、直前対策が必要と判断して見送る家庭もいたのでは?

しかし、復習テストは単なる定着確認ではなく、これまでの学習成果を冷静に見直す絶好の機会でもありますので、我が家の方針として受講が難しくなければ受けていこうと考えてます。

成績分析|2教科総合で上位9%。算数>国語の構図。

今回のテスト結果はこちらです。

受験者数:1,507名

- 2教科総合:偏差値63前後(上位約9%)

- 算数:偏差値66前後(上位約4%)

- 国語:偏差値59前後(上位約25%)

算数:高い思考力と処理スピードの証

算数は偏差値66で上位約4%という非常に好成績でした。

これは、単なる計算力だけでなく、文章題・図形問題・条件整理といった「考える力」が少しずつ付いて来ているのではと感じています。

またSAPIXの復習テストでは、意外と難しい問題が多く、またいつも通りで時間がなかったそうなので、処理スピードが非常に大事だと考えてます。

日々の積み重ねですね。

国語:読解力や記述力に課題も

一方で国語は偏差値59(上位約25%)とやや伸び悩み。

その要因としては、

記述問題での減点(主語・述語の抜け、字数不足)

抜き出し問題の取りこぼし

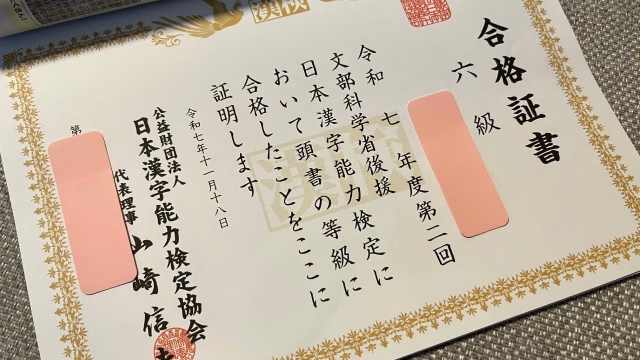

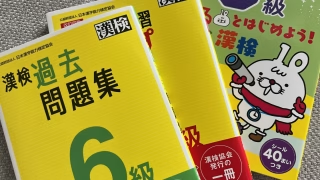

漢字や語彙の定着不足

などが考えられます。

SAPIX国語では記述問題の配点が高く、書き方の精度が結果を左右することが多いです。

成績をどう活かす?今後の学習方針

復習テストの目的は「順位」よりも「定着度の確認」。

テスト結果をもとに、これからの学習方針を組み立てていきます!

算数対策のポイント

「きらめき」など使用して思考力を鍛える

そして思考力問題(条件整理や複数の情報を扱う問題)に継続的に挑戦

公文や基礎教材だけでなく、発展問題にも少しずつ慣れる

教材:

フォトン算数クラブ(思考力強化)

トップクラス問題集(応用力養成)

サピックスの家庭用テキストの復習

国語対策のポイント

記述は「誰が・どうした」を明確に、構文を意識して書く練習を

音読と語彙力参考書で語彙力アップ

説明文の要点を「三行でまとめる」練習をすると読解力が伸びやすいらしい → 口頭で確認。

おすすめ教材:

トップクラス国語(読解力・記述強化)

言葉力1200(語彙の幅を広げる)

サピックスの国語要約プリント

復習テストは「今の位置」を確認するチャンス

復習テストは昇降がない分、冷静に成績を振り返ることができる貴重なテストです。

「テスト勉強をすれば点が取れる子」

「日々の積み重ねで自然と実力がついている子」

この違いが如実に現れるのが復習テストの特徴。今回の結果からは、算数は日々の学習が着実に成果へ結びついている一方、国語はやや記述力・語彙力の補強が必要であるという具体的な方向性が見えてきました。

まとめ|2年生の今だからこそ「学習の癖」を作る

SAPIXの復習テストは、今後の学習を方向づけるうえでとても価値のある機会でした。小学2年生はまだまだ伸びしろの大きい時期ですので、ここで学習の「型」や「習慣」を身につけることが、将来の中学受験にも繋がると考えてます。

偏差値や順位に一喜一憂せず、焦らず、ブレず、子どもと一緒に歩む学習スタイルが、未来を大きく変えていくはずですので、同じようにお子さまの教育に取り組まれているご家庭の参考になれば幸いです!