小学2年:【結果公開】6月全国統一小学生テスト。凡ミス多発の結果から見えた今後の対策とは

2025年6月に実施された全国統一小学生テスト(主催:四谷大塚)。小学2年生の我が子も参加し、全国12,535人中、2教科総合で上位約6%という結果となりました。

一見すると十分に健闘した成績ですが、実際の答案を見ると、凡ミスや時間切れによる取りこぼしが目立ち、伸びしろも大いに感じられた内容でした。

この記事では、今回のテスト結果の分析をもとに、同じようにお子さまをサポートしている保護者の方へ向けて、今後の学習のヒントや家庭でできる対策方法を共有出来ればと考えてます。

目次

全国統一小学生テストとは?2年生にとっての位置づけ

全国統一小学生テストは、四谷大塚が年2回(6月・11月)実施している全国規模の無料模試です。小学生対象としては最大規模の一つで、成績上位者には決勝大会などの招待もあります。

2年生のテストでは、単なる計算力や漢字力だけでなく、読解力・思考力・処理速度のバランスが問われ、中学受験を視野に入れているご家庭では、「模試慣れ」「本番の空気を知る」という意味でも、別の模試等貴重な機会となります。

今回の結果と全体的な傾向

試験結果の概要

2教科総合(算数+国語):上位6%(偏差値63前後)

算数:上位7%(偏差値64前後)

国語:上位12%(偏差値60前後)

決して悪くない成績ではありますが、「凡ミスによる取りこぼし」が成績向上の足かせとなったと感じました。

各教科の分析

国語:やや易しい内容。満点者も多い?

今回の国語は平均点が高めに出た印象です。問題自体の難易度はそれほど高くなく、設問も比較的オーソドックスだったため、差がつきにくいテストだったとも言えます。

それゆえ、ちょっとした読み違いや選択ミスが命取りに。選択肢問題の精読力が今後の課題です。

算数:後半が難しく、時間切れ続出

算数は前半で得点しやすい問題が並び、後半に一気に難度が上がる構成。特に後半の条件整理問題や図形の思考力問題で時間不足により空欄が出たケースが見られました。

「考えればできるのに間に合わない」問題が多いことが、得点ロスにつながったと思います。

凡ミスの正体と、その対策

「凡ミス」と一口に言っても、その背景には様々な要因があります。

よくある凡ミスの例

単位を読み間違えた(cm ↔ m)

問題文の条件を見落とした

計算は正解なのに、答えを別の場所に記入した

記述欄を飛ばしてしまった

「選びなさい」を「書きなさい」と誤解

対策①:「見直し力」をつける練習を

2年生にはまだ難しいこともありますが、「1問1問を大切に、ていねいに取り組む」ことが、凡ミス防止への第一歩です。

模試のあとに「見直しタイム」を親子で設ける

解き直しプリントでミスの傾向をチェック

「自分の間違いを説明する」習慣をつける

対策②:「時間配分の感覚」を養う

こちらは非常に低学年には難しいと思いますが、、、

算数の後半で時間切れになる傾向があれば、「ここまでは○分以内に終わらせる」という感覚を養う必要があります。

ストップウォッチで時間を意識しながら問題演習

問題に「〇(優先)」「△(あとまわし)」など目印をつける練習

今後の家庭学習の進め方

現在の学習状況

公文(算数:D-130、国語:DI-190、英語:GI-190):5枚が理想

フォトン算数クラブ(思考力の強化)

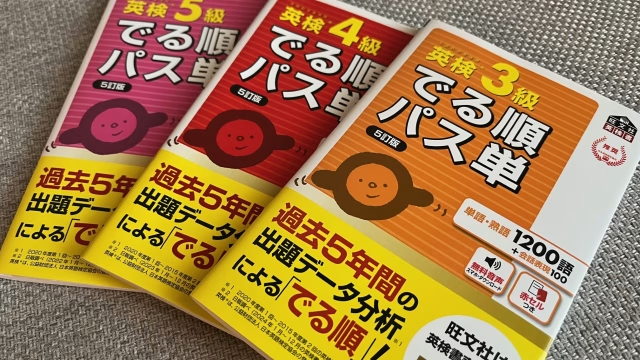

英検4級対策:『小学生のためのよくわかる英検4級合格ドリル』、『でる順パス単』、『教科書ワーク』

SAPIX:デイリーサピックス

今後の学習改善ポイント

算数

問題文の条件整理を強化

「式を書いてから解く」習慣を定着

時間を意識した演習を週1〜2回取り入れる

国語

選択肢問題は「なぜこれが正解か」を言葉で説明させる

音読+要約の家庭習慣

公文国語での読解量はこのまま維持

まとめ

今回の全国統一小学生テストは、凡ミスと時間管理の課題が明確に見えたテストでした。

2年生のうちからこのようなテストを経験することは、本質的な学力と「試験対応力」の両方を育てていくことが出来ると思いました。

テストは単なる結果ではなく、次につなげるための「材料」ですので、毎回のテストで小さな課題を拾い上げ、次に活かしていくサイクルを大切にしたいです!

この記事が、同じようにお子さまの未来を支える保護者の方のヒントになれば幸いです。