小学2年:漢検6級対策|教材選びと過去問活用で合格を目指す方法

目次

はじめに|小学生でも“コツコツ継続”で漢検6級は目指せる

今回は、実際に小学2年生で漢検6級に挑戦した記録と、合格後にどんな学習を進めていく予定なのかをまとめました。

「小学生がどんなペースで勉強すれば合格できるの?」と気になる保護者の方の参考になれば幸いです。

漢検6級|過去問で見えた成長の軌跡

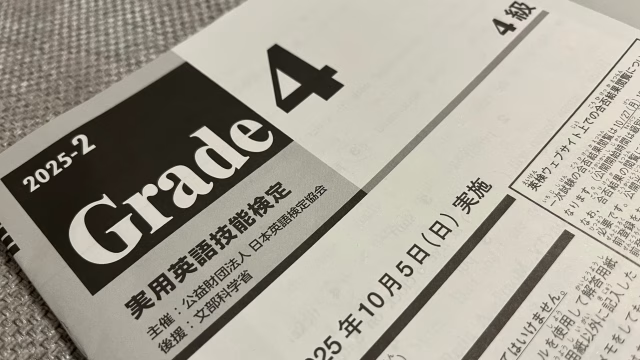

10月25日に実施されます漢字検定6級を目指し、2週間前から過去問題集を中心に総仕上げを行いました。

その結果がこちらです。

| 日付 | 得点 | 正答率 |

|---|---|---|

| 10月11日 | 114点 | 57% |

| 10月12日 | 136点 | 68% |

| 10月13日 | 165点 | 82.5% |

| 10月14日 | 168点 | 84% |

| 10月15日 | 179点 | 89.5% |

| 10月16日 | 158点 | 79% |

| 10月17日 | 175点 | 87.5% |

| 10月18日 | 162点 | 80.5% |

| 10月19日 | 161点 | 80.5% |

| 10月21日 | 179点 | 89.5% |

| 10月22日 | 169点 | 83.5% |

合格ラインとされる70%を安定的に上回り、最終週には80〜89%台をキープしています。

漢検6級も「慣れ」が合否を分けるポイントでもありますので、試験直前の1〜2週間は、実際の過去問を最低3回以上解くことで出題傾向に慣れ、合格率を一気に高められます!

合格のカギは“3冊ルーティン”にあり

漢検学習で使用したのは、次の3冊。どれも級別に対応しており、使いやすさと信頼性が高い定番教材です。

いちまるとはじめよう!わくわく漢検(学研)

→ 入門編として最適。イラストやストーリーで楽しく取り組める。漢字学習ステップ(日本漢字能力検定協会)

→ 公式テキスト。読み・書き・熟語・部首など出題形式を網羅。漢検 過去問題集(日本漢字能力検定協会)

→ 実際の出題形式で演習できる。合格点を意識したトレーニングに最適。

「いちまる」「ステップ」「過去問」の3冊を“理解→定着→実戦”の順に回すことで、短期間でも得点が安定し、合格点を超えやすくなりました。

特に「ステップ」は反復練習に最適で、覚えた漢字の“使い方”まで身につけられます。

もちろん、漢字を“知っている”だけでなく、“使える”レベルにまで引き上げることが、合格の大きなポイントですね!

漢検5級に向けた次のステップ

6級終了後は、次のステップである5級(小6レベル)に進む予定です。

5級では、四字熟語や音訓の使い分け、部首の分類などがより複雑になります。

6級までの延長線ではなく、更に抽象的な漢字が増え、語彙の広がりを意識した学習が大切だと考えてます。

5級でも上記の3冊を継続して活用し、次のようなペースで進めていく予定です。

1か月目: 「いちまる」で全体像をつかむ

2か月目: 「ステップ」で1日2〜3単元ずつ進める

3か月目: 「過去問」で得点力アップ、模擬試験形式で実践演習

この流れを守れば、無理なく3か月で合格圏に到達出来ると信じています。

2026年度、検定料・書籍価格の改定へ

2025年10月14日、日本漢字能力検定協会から「2026年度の検定料および書籍価格改定」が発表されました。

人件費や印刷・物流費の高騰に伴い、2026年3月以降に順次改定されるとのことです。

検定料や教材費の見直しはやむを得ませんが、5級の受検を2026年2月までに計画しているご家庭は、現行価格での受検が最後のチャンスになる可能性があります。

受検を検討している方は、教材の早めの購入をおすすめします。

私は先に5級の問題集を購入しました。

(参考:[日本漢字能力検定協会 公式サイト](https://www.kanken.or.jp/kanken/topics/2025/2026.html)

5級合格後は「学年別復習」へ

5級合格後は、1年生〜6年生までの漢字を「学年別ドリル」で総復習する予定です。

この段階で一度基礎を見直すことで、中学受験に向けた漢字習得がスムーズな形になるかと思いました。

また4級を目指そうかなと考えましたが、やはり以前覚えていた漢字を忘れていたりすると思いますので、学年別に総復習する予定です。

まずは以前使用した「リーダードリル漢字」を1冊購入し、使用感を確認しながら継続教材を検討していく方針です。大型書店で実際に中身を比較して決めたいと考えてます。

まとめ|毎日の積み重ねが漢字力を育てる!

漢検の学習は、ただの資格勉強ではなく、

日々の積み重ねを通じて、語彙力・表現力・集中力を総合的に高めてくれます。

今回の6級挑戦では、初期の57%から最終的に90%近くまで伸ばせたことで、3冊のルーティン学習法は大事だと考えてます。

次の5級に向けても、これまでの「いちまる → ステップ → 過去問」サイクルを維持しながら、一歩ずつ進めていくつもりです。

これから同じようにお子さまの学習計画を考える方へ、この記録が少しでも参考になればうれしいです!